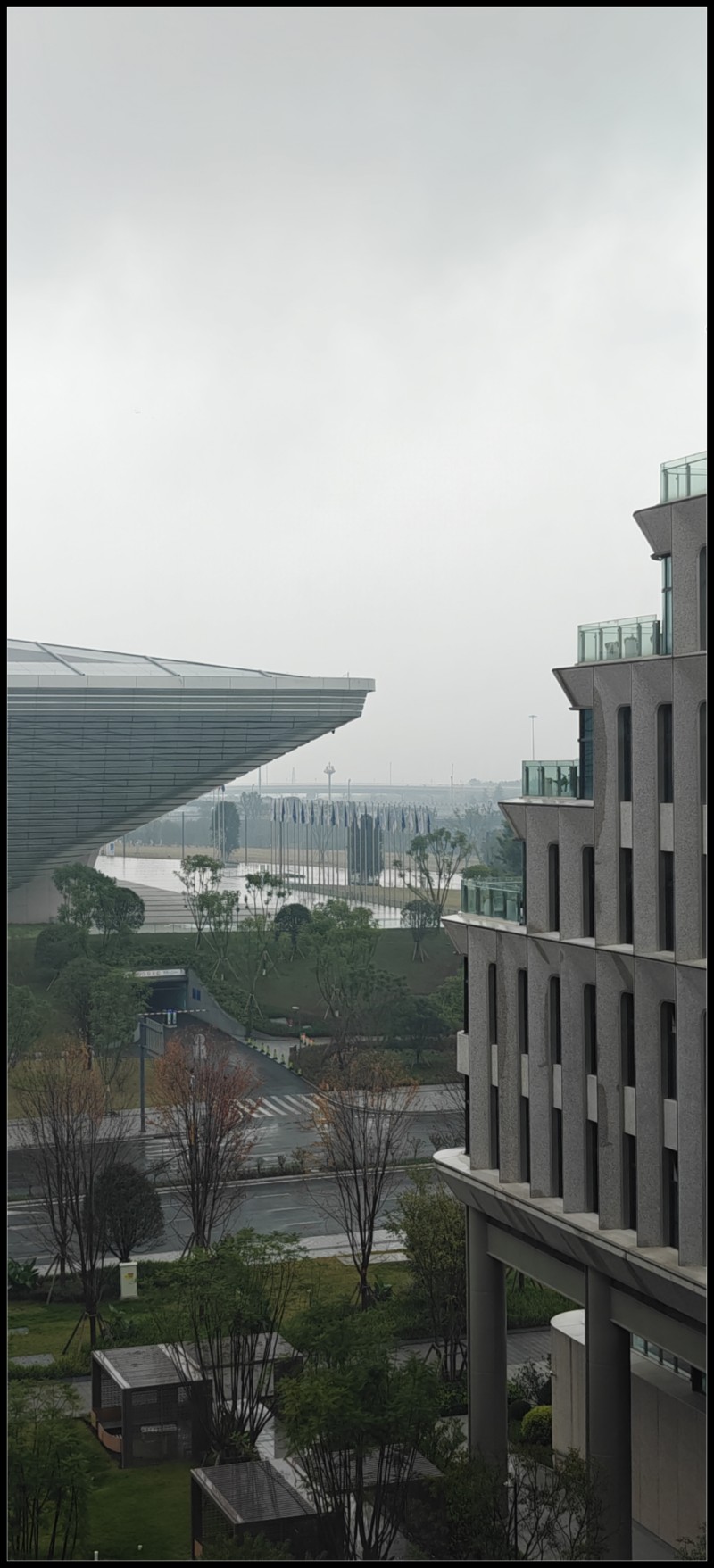

从我下榻的华邑酒店五层看过去,科技大会堂露出尖尖一角,那就是新闻传播学界在此召开的千人大会的会场。年度一次,二十三个分会齐聚一堂,召开“中国新闻史学会2025年学术年会”。

以前每次年会接近,同僚们就会提醒我,该参会了,有大会也有小会,大会摆摆样子,小会必须到场,因为有论文发表,您老需点评。

九点大会开始,主持者是川外副校,领导致辞,会长致辞而后合影。高科技,合影不用离席,坐在会堂就可以解决。当然,也少不了掰拇指做点赞。

之后,主旨发言上下场,上半场基本都是退任会长,下半场是新任副会长。题材均属新闻传播类,如此说来等于没说。下午开始分会研讨,博物馆史志传播委员会今天的论文发表十四篇。刘英华主持,我做点评。发表也分上下场。七人发表,再又七人发表。

论文点评刘英华做了,省去我许多功夫,我的任务就是总结。我把论文归堆,依照传播的链路,内容-知识,传输,运营分三类,这正迎合了我之前言及的,博物馆就是一个内容生产装置,也可以说是知识装置。在数字技术时代它是无限生产的。这些内容,知识源源不断的生产,必须通过传输(呈现)送达彼方而形成传播的回环。这个传输和呈现,也是无限的,构成了传者和受者的融合互动。这就是一个典型的呈无限环流的传播环。这就迎合了传播学者预言的所谓“万物皆媒”和“人人传播”,构成了博物传播和史志呈传的学理基础。

所谓的“馆”,其实就是一个包装封套,初始的时候很重要,一旦形成无限的生产和无限的呈现,“馆”就可以废置。所谓的“学”也是一个包装,一个封套,可以借此笼络学子集合,一旦知识生产呈无限状态,“学”的边界必然模糊,内在结构必然坍塌,得出“封号”即过时的结果。

所谓颠覆,其实是丰裕对稀缺的颠覆,无限对有限的颠覆。这就是博物传播史志传呈的原点。

|