《媒介》封面展是在小黄楼的一楼走廊做的,那个时候广告博物馆的实体馆还不见踪影,也是《媒介》杂志刚刚走出至暗时刻。我向来认为,既然是堂堂正正做事,有利于专业也有利于行业,所言所行有必要记录,且有必要呈现。所以,在我的坛子里,围绕《媒介》十年展,有前后六期的回顾说。

2011年9月11日:现在可以说了(一)

秋雨,北京的空气一下子显得清新而透着轻微的寒意。老婆在熟睡,几点起不知道,手机不停地响,估计都是学生在今天教师节的问候短信。

星期六的早晨,如果芭蕉叶在,她是不睡懒觉的人,大概会和我一同去永和大王喝豆浆吃油条。她回到加拿大了,到蒙特利尔大学读研究生了。我不想吃每天都吃的燕麦糊糊,又不想跑到远处的永和大王,干脆就到楼下麦当劳喝咖啡,吃汉堡,看看窗外的秋雨秋风,忽然想起一个与纪念《媒介》杂志十周年话题适合的标题:“现在可以说了”。

早年在报社看到美国人写的一本书,名字就是“现在可以说了”,讲述当年美国人开发原子弹的“曼哈顿计划”的前前后后。我大概模糊记得作者就是“曼哈顿计划”的负责人,组织数千名工程师建造世界第一枚原子弹,当原子弹爆炸成功的时候,作者流着热泪说,一旦时机成熟,我要把它写出来,名字就叫“现在可以说了”。

《媒介》杂志十年,风风雨雨的十年,数名师生的工作和数千名工程师努力的曼哈顿工程是无法相比的,但是,我认为人生事业的迂回曲折波澜起伏是一样的,所以,我还是使用了这个标题,回忆当年的点点滴滴。

展板的开篇有这么一段文字:2001年11月8日,无经费,无刊号,无经验的一群广告专业师生,创办了《媒介》杂志。

当年最早提起开办杂志的人就是周艳。好像是四月份就说这件事,我说,什么都没有,还是不要做了。她过了两个月再提起,那个时候还领着周穗青过来一起谈,地点就在梅地亚咖啡厅。周穗青说他投钱,周艳负责内容,还专门为我设定了一个“升民视点”,每期随意写点东西保留一个名头就好。

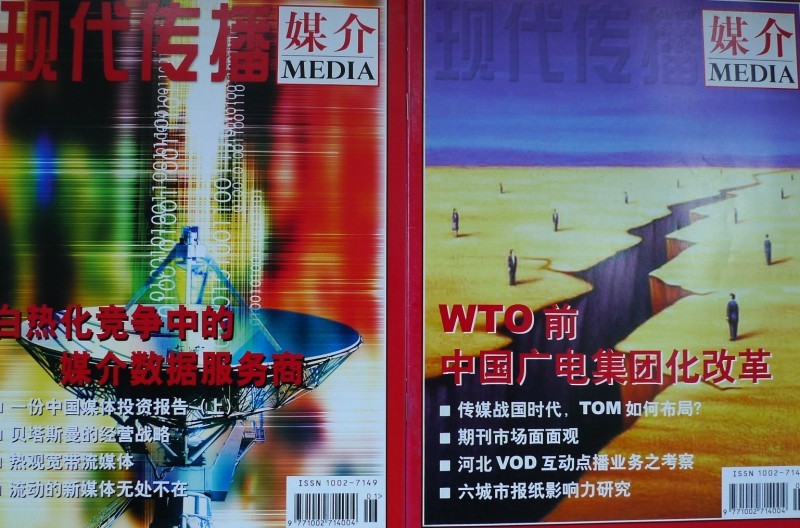

我想,有人出钱,我们负责内容,成了不说,失败了也算是锻炼队伍,于是就答应了。第一期的刊号借用了大学的学报《现代传播》刊号,当时老勾给学报副主编胡智风打了一个招呼,算是兄弟杂志,同意了。第一期的封面其实是明暗面,明是“媒介”,暗底是“现代传播”,第二期设计做过了头,“现代传播”和“媒介”都显出来了,胡智风不干了,他说上面有压力,不让干。我估计可能是也可能不是,他可能真正担心的是《媒介》过于张扬,这和“核心”学刊的风格截然不同。

没有《现代传播》的依靠,周穗青把他编辑的《中国化妆》所使用的《中国轻工》刊号借给《媒介》使用,于是,《媒介》开始了至今保留的双封面风格。

这种好日子安稳不了几天,有人举报了,说《媒介》违规,举报信送到大学也同时送到轻工出版社。开始我们一路拖延,装聋作哑,忽然有一天大学方面出头了,说《媒介》不能办了,因为刊号不合法。这个时候,杂志到了最艰难的时候,有读者了,有影响了,总不能说不办就不办吧,最后还是让老勾出面找了出版社的蔡翔,每月付费使用他们的电子出版刊号出版《媒介》,这个时候的《媒介》不叫杂志,叫做光盘读物,没有广告,不出编辑记者名字,每期杂志完稿,找播音班的学生朗读文章,所以,杂志都有塑料包装,上面放着一个光盘,底下都有一行文字“随盘赠送”。

所以,我们把这段历史叫做“风雨飘摇”,还要“借船出海”!

2011年9月12日:现在可以说了(二)

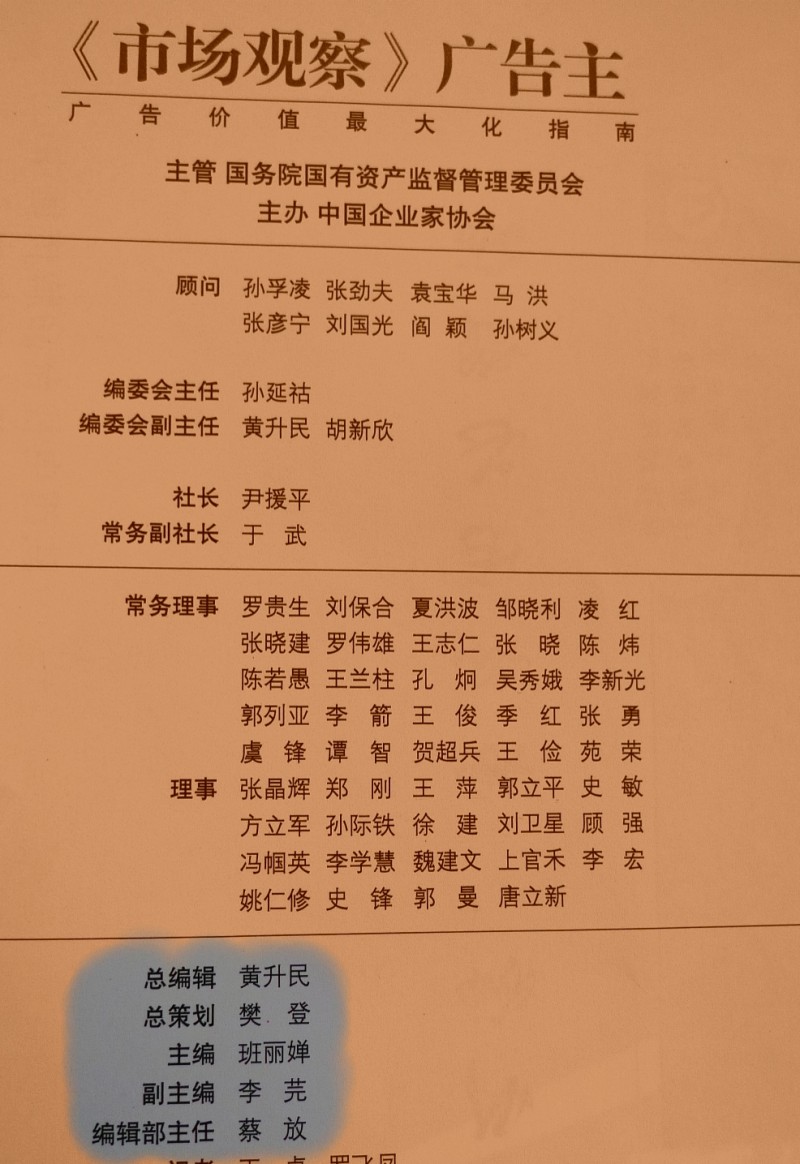

刘珊今天见面就说,那个二出来了吗?我们等着看,结果看到了吴老师的“中国东西”,我说出,让我回家整理一下。上回说到随盘附送,这是《媒介》杂志经营风雨飘摇的时期,但是,我不是很慌,因为出资者不是我,杂志的影响力逐步上升,我想,只要坚持一下,挺过去就好。因为就在2002年最为艰难的时候,我们又开辟了一个新战场,这就是搞出了另外的一本杂志《广告主》。

我的大学同学老胡同志在中企协工作,说起协会主办的杂志《市场观察》很不是状态,老杂志还是国家一级刊号,但是经营不好,投资人跑了,内债外债一大堆,问我怎么办好,我说我找人给顶债吧,原来的杂志需要改名,取名为"广告主"好了。一顿饭不到的功夫,顶债的人找到了,那就是周穗青和王兰柱,那么,谁来弄杂志呢?我想到了杜国清,她的博士论文题目就是研究广告主的广告战略,出任杂志主编很合适。

当晚我给杜小小打电话,她回答得很干脆,行,下周就上任去。

现在想想有点后怕,杜小小从来没有办过杂志,而且,正是博士论文最为紧张的时候,当然,还有家庭处在两地分居的非常时期,但是,毫不犹豫就担纲去了,这是什么精神?敢做敢为冲锋陷阵的广告学院精神,硕士期间如此,广告二十年拍摄期间如此,到了开办广告主杂志也是如此。

从此,市场上出现了一个新面孔《市场观察-广告主》。卷首语出自杜小小之手,要关心广告主。

我之所以开办《广告主》当然也有我的想法,第一、市场有需求,如同《媒介》一样,很需要专业知识。第二、我们的人能办杂志,周艳毫无杂志经验,照样办得风生水起,杜小小当然也行。其实。九十年代初期,《国际广告》奄奄一息,刘大师找到了老勾,派出了阿张,杂志马上办得有起色,凌平的《广告导报》也由此经历。帮别人行,给自己做更行,这就是广告学院最简单的道理。第三、办好了《广告主》,可以暗度陈仓,把《媒介》的“光盘随送”也解决了,这不就是一箭双雕吗。这就是我的想法。

所以,到了2004年的下半年,《媒介》结束了长达一年半的光盘号历史,有了一个新家,名字就叫《市场观察-媒介》

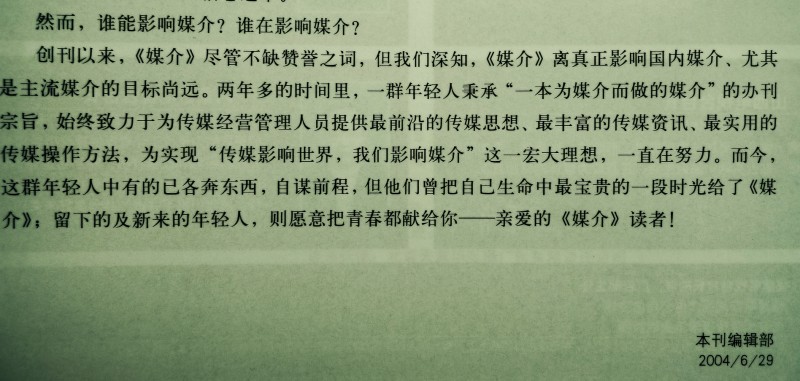

在这一期,升民视点停了,以编辑部名义写了一个卷首语,名字就是“站直了,别趴下!”

这段文字出自何人之手?忘了,应该说是当时全体编辑部的心声。直到现在,每当我读到最后那段文字,不知不觉就会热泪盈眶......

然而,我当时没有想到,虽然有了正规的刊号,有了一支完整的经营队伍和编辑队伍,《媒介》的后来还是走得很难。

2011年9月13日:现在可以说了(三)

找到了《市场观察》,挂上一个号,以为从此安宁,其实不是的,每一步都是走得很艰难。初办期间千头万绪,刚刚有个着落,周艳发了一封信,说坚持不住了,2007年三月我在写“含着眼泪坚持做事的故事,当时还把保存着的辞职信贴到坛子上。

周艳在信上说,“我已经真的没有办法支持我自己再继续做《媒介》杂志了。 我不想说什么理由,因为所有的理由在您或别人看来可能都是因为少不更事,想得太多;我也不想提出什么如果我做就应该怎么样的条件和要求,因为我觉得太累,我不想也不可能改变别人的立场就象我坚持我的原则一样。 昨天是《媒介》1年的纪念日,编辑们很高兴,我也很高兴,想写个短信告诉您,但是眼泪不能控制,我其实好想找个地方跟您坐坐,可我知道我的眼泪昨天最多。 想起这一年来,杂志从无到有,从60页到80页到现在的96页,还有其实已经为112页做好了准备。我很伤感,因为1年来,为杂志付出的努力和艰辛都是在斗争中获得,这种斗争有的确实是小事情,但是却让人觉得不被尊重,杂志除了得到一些读者和编辑们的爱护外,经营方面就是施加压力,做得再多些再厚些再好些,甚至还要为杂志经营而做一些事情。事情不是不能做,而是总是付出,而且是在一种让人难以信服的状态下的付出,短期内不考虑强度和压力的付出,我实在是精力有限,能力有限,而且热情有限。尽管您老说这个杂志是我的一个平台,我也知道,我的老公、我的好朋友段晶晶也都鼓励我,可是我实在是没有办法说服自己。”

我怎么回答也忘记了,我在坛子上回忆说,两军交火的时候,谁都可以当逃兵,唯独是司令官不能逃。人生种种,什么责任都可以推卸,唯独父母的责任不能推。这就是我所理解的做人做事的底线。前几天看到报上的一个报道,说某孕妇生出了只有一条腿的孩子,当场晕倒。作父亲的说,也得养啊,这就是命。我们选择了一种探索性的学术研究道路,需要白手起家寻找研究项目,一点一滴地积蓄本钱,一砖一瓦地建构平台,一手一脚地培育团队,这是一条非常艰辛的道路,没有什么参照物,也不知道歇脚点,其间充满困惑和孤独,所以,放弃的念头常常会在脑海闪现。我完全能够理解周艳的心境,我也知道她无法退出。事实也是如此,给我发了邮件后,她见到我就说,等到有合适的人就让我下来喘口气吧。合适的人一直没有找到,她只能擦干眼泪咬紧牙关坚守着那个既无刊号也没金钱的《媒介》。

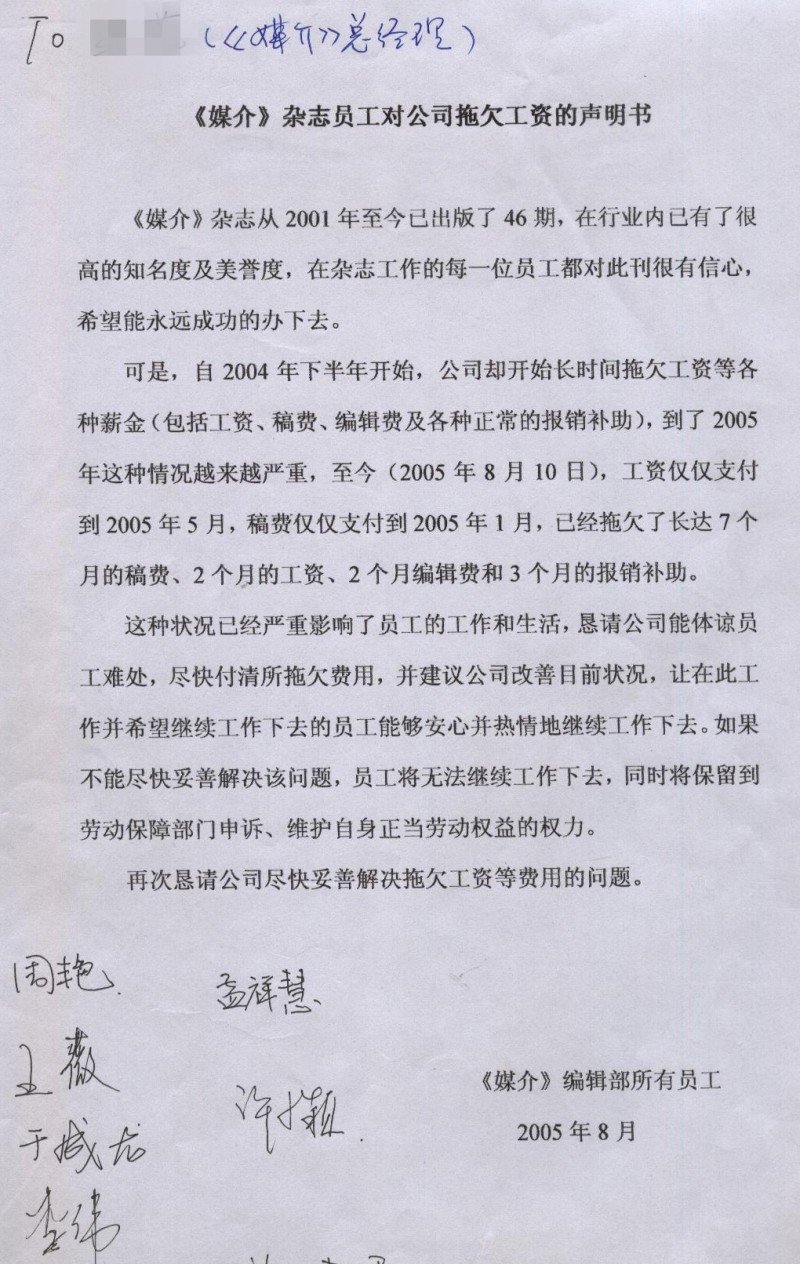

准确地说,刊号好歹找到了,但是,金钱始终是困惑我们的大问题。投资者和编辑部矛盾重重,应该投入的资金迟迟不能到位,就是有了《市场观察-媒介》的名份,但是,费用拖欠一直没有解决。我现在反思当初,发现投资者并不是真的缺钱而是在对于这个杂志的定位方面存在疑虑。我们希望办一个专业的具有影响力的杂志,投资者希望办一个大众的可以赚钱的杂志,结果是南辕北辙。编辑部搬回到学院了,但是,印刷费工资始终是一个大问题,结果,导致内部发生了讨薪事件。

记得那天晚上就在209开会,投资者决定撤退。散会之后我和老勾、周艳开小会。我问周艳,投资人退出了,杂志还能办吗?她说,都有订户了,起码要坚持到年底吧。于是,我和老勾决定把五年前拍摄《中国广告二十年》余留的十七万交给周艳,说,如果用完了,那就没了。

这也叫着背水一战吧。十七万,包含所有人的工资,印刷,杂务。这个时候,社会聘用的人士统统撤退了,只剩下周艳带着王薇几个学生。我说,你们就继续使用厕所对面的办公室吧,死活就看能不能坚持到年底。

半年过去了,杂志的债务解决了,劳务工资也发出来了,杜小小办的那个《广告主》通过和所谓的台湾职业经理人的一番争斗,重掌大权,两本杂志的赤字消退了,春天终于来了。

可是,就在这个时候,一件意想不到的事情发生了。

2011年9月14日:现在可以说了(四)

有一天,王柏林来了。神秘兮兮给我看一份文件,让我勃然大怒。

王柏林是我的大学同学,大庆石油工人的后代,进入七七编采读书多少有点神秘色彩。忽然间就进来了,而且,带着大庆广播局副局长的头衔。关于她有种种传说,我听到比较靠谱的是当年的康世恩余秋里等人文革落难,相继进了牛棚,王柏林还是看管“牛鬼蛇神”的小队员,对于这些落难老革命富有同情心。后来时代变迁了,老革命重出江湖,知恩图报,王柏林因此得福,官至副局还上了大学。不过,七七编是怪人成团,对于官大官小没有什么感觉,王柏林也是为人低调,平平淡淡四年就过去了。九十年代下海,搞石油弄铁路,据说也有点积蓄。有次见到我,说我在大学弄年鉴实在无聊,不如去古巴开烤鸭店,为什么,据说,卡斯特罗特别喜欢吃北京烤鸭,正动员有识之士前往加勒比海开一个分号,绝对赚钱。我确实也动了动心,在一个美女如云的地方开烤鸭店,美妙极了,可能也太美妙了,觉得有点不靠谱。我弄《媒介》的时候,七七编采同学不太知道这件事,等到我弄《广告主》同学都知道了,因为企协的老胡就是班长。有天聚会,曹老师说王柏林奔波好几年,孩子去了英国读书,现在呆在家里嫌无聊,是不是到广告学院找份差事做做。我听了就笑了,总不能又把她安排在IMI吧。当初的小梅同志就是这样给安排的。过了不久,《广告主》发生了一连串的大事,聘用的所谓台湾职业经理人其实是个草包,活生生让《广告主》亏空一大块。我们决定把他开了,那么,谁来管事呢?我想到了王柏林,她和企协里外熟络,而且也做过企业。她说,我不懂杂志。我说没关系,内容是主编管的,你看好财务管好人事就行。不管怎么说,她还是管住了,还把原来的那个窟窿填上了,左手一个《广告主》,右手一个《媒介》,王总经理很是威风的样子。

就在我们商量如何让两个杂志协调发展的时候,企协内部发生了一件事情,据说一位主管杂志的老同志要二次退休了,用官场的话来说,官至六十退一次,跑到协会过渡到五六年,再退第二次,这个时候可是真退了,很多同志都萌生发点老来财的想法。这位同志是不是那样想我就不知道了,反正他想把《广告主》转手给另外一个公司,谈婚论嫁的时候觉得带着一个《媒介》不方便,于是,动员协会其他人士,把刚刚并入轨道的《媒介》驱逐出去。王柏林给我看的就是这份文件的决议案,说经党组成员会议决定,第一、《媒介》杂志不能再使用《市场观察-广告主》的刊号了;第二、《市场观察-广告主》的总编必须专职,不能兼职。我说,我怎么可能专职呢?王柏林解释道,打字打错了,是指主编,不是你的总编。我说,杜小小也不可能去做专职吧?这不明着是卸磨杀驴吗?我说,一个好端端的月双刊杂志,都已经走上正轨了,为什么还要折腾呢?王柏林说她也不知道,对方已经开会了,给她的就是一纸决议案,不作任何解释,也不需要解释。老胡呢,他也说不上话,没有办法了。

我看着这个打错字的决议案,有一种被推到悬崖边上的感觉。我据理力争,可能会鱼死网破,老胡不利,投资人也不利。我忍了,杜小小就只好离开自己付出满腔心血的《广告主》,周艳的《媒介》马上就陷入灭顶之灾,我们是不是又要回到那个卖光盘号的时代呢?

杜小小那个时候育儿正忙,在家休产假,王柏林负责去跟她通告。周艳那天下午来到我的办公室,听我这么一说,眼圈就红了,小声嘟囔道,黄老师,《媒介》怎么这么难......

从2007年七月刊开始,主编杜国清的名字就换成了别人。我那个总编辑名字还在,他们说,还要用来忽悠媒体和广告主,答应这一点,可以有半年刊号使用的缓冲。我说,我妥协好了,不过,从此以后不在过问《广告主》业务事情。

我也提醒我的投资朋友,和一群半退不退毫无诚信可言的老官僚混事,不只是无聊,而且,很危险。这些人毫无契约精神,老而贪,很凶狠的一群呢。四年后的今天,不幸言中。不过,这是后话了。

还有半年的刊号使用期,课题组去了上海采访,顺道看看乌镇。大家以前看到这张照片都说,美女包围,笑容灿烂,但是,谁能知道周艳内心深处的苦闷呢。

2011年9月15日:现在可以说了(五)

《媒介》栖身之地得而复失,我和周艳面面相觑。不过,没有慌乱,因为卖过光盘说明书的人,经得住风浪。然而,更重要的一点,上回的生死考验经历过之后,我们的杂志内容越来越扎实,越来越受到业界的好评。读者,用户使我们的衣食父母,这一点体会到了。我们采写的内容受到关注好评,以前不知道,到上海采访文广高层的时候知道了。编辑部一个传真,只是试探性地询问能否采访高层,对方用长长的传真回答,把一二三把手的采访安排发送过来,王薇一下子慌神了,说这这得黄老师出席了,要还是小萝卜头采访,对方会生气的吧。许多反馈告诉我,越是领导高层,越关心我们杂志的选题。我们不仅仅是第一手报道,而且,观点思想也逐步开始与他们发生互动影响,这其实是办杂志最期待的事情。

十七岁到报社工作,老记者姚北泉看到我在办很边缘的科技栏目不开心,对我说,其实,做文字记者的话,最好是做专栏的记者,可以有深度,发展的下一步就是当专栏编辑,专栏编辑的再下一步就是杂志了,编辑所谓的同仁杂志,可以说是文人最好的选择了,当然,做这种杂志光花钱不行,如果还能挣点钱,自己养活自己,这简直就是理想境界了。广州日报的姚北泉早就过世了,他说的话一直深深地影响着我。

办一本自己喜欢的杂志,用自己的报道,观点,思想与同行交流,这不也是我们苦苦追求的一种境界吗?境界达到了,其实,刊号变得就不那么重要了。除非,你要办一本随时准备出售的杂志,那又是商品了。我们好歹也是非卖品呢。

所以不慌。

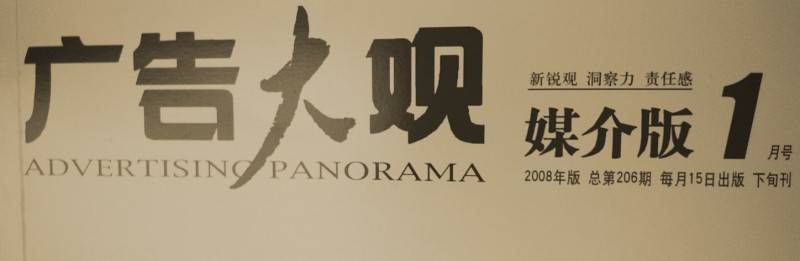

一个多月过去了,偶然场合见到南京《广告大观》的陈徐斌,他满面愁容对我说,大哥,我办的那本《媒介研究》日子艰难,您老能帮帮忙吗?我一听,笑了,说简单,我来办吧。怎么办?把研究两个字去掉就行了。呵呵。

陈徐斌回南京不久有来了,说好啊,就按照您的意见办吧。《广告大观》的《媒介研究》改名,那不就成了《媒介》了吗?对呀,就是这么回事嘛。

那天周艳也到了,三人议论不到一个钟头,《媒介研究》就成为《媒介》了,不过,不是南京的《媒介》,是北京的中国传媒大学广告学院的《媒介》。我们又回到双封面的时代。

这叫天无绝人之路!

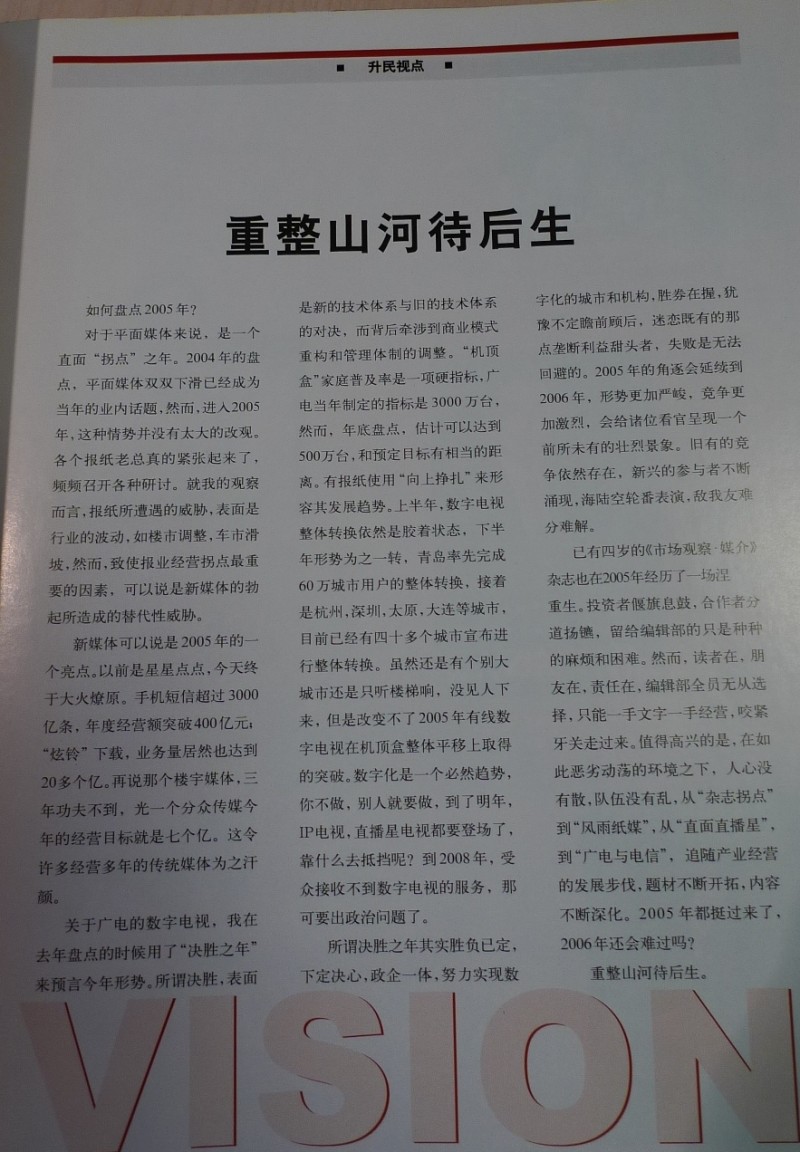

一年前写过视点文章,叫“重整山河待后生”,最后的一段文字,简直就是《媒介》颠沛流离的

真实写照的励志文。

2011年9月15日:现在可以说了(结语)

现在已经是十一点半了,我想,如果今天不发帖的话,同学们会是不依不饶的。中午吃饭《媒介》那伙大小姐们追问何时发六,我说,故事不都讲得差不多了吗?都已经进入了一个相对平静和谐的时期了,虽然是借用了《广告大观》的刊号,虽然没有被选上“核心”之类,大家不是活得健康愉快吗?

北京的秋天一下子就来了,蓝蓝的天空,嗖嗖的凉风,今天有两位学生在楼前做了一只仙鹤,我走到门楼就要我抬头看。当我离开的时候又要我看看操场,那里还有一只小的仙鹤。我说,多弄点吧,漫天飞舞才好。

吴学夫也从东西回来,芬兰的设计大师来了,要给研究生开课,据说三零八搞得很不错,我看了一眼,还行。明天开课,他们的和我的。广告学院大抵如此,忙忙碌碌热热闹闹,忽然间,又一个秋天到了。

《媒介》如何?用王薇的话来说,起起伏伏,告我们黑状的人倒了,要整死我们的杂志自己先死了,这就应了北京的一句老话,叫做“小人不打自倒”。《媒介》每天都在大踏步前进,学生们天天向上,去年总结就有点得意,说看看我们的焦点,专访,很多人羡慕呢,今年的大字系列出台,真是吓死人了。

走自己的路,让别人说去吧。中学生就喜欢这句话,可是,实践起来不容易,但是,真的做到了,其实也无所谓了。

十年《媒介》很曲折,也很辉煌。今天张余来我家,说到我写的回顾,颇多感受,我说,咳,学院有的是这种故事,广告主,IMI,你们的1501,还有,博物馆不都是吗?

这就是我们的专业成长史,久而久之也就成了我们独有的学院文化。《媒介》今天也正处在一个十字路口上,原地踏步还是大步向前?我想,该做的我已经做得差不多了,往后是诸位年青人的事情了。

世界是你们的。

十五年前的文字故事,现在看来依然一股热浪涌上心头。在人大的王菲,我的学生前天给我发来两张手机照,说在北京城市图书馆,看到了《媒介》杂志的展示。呵呵。

|