八点半开始的第十针。和以前的程序一样,丁大夫巡视,他说,很快就可以解放啦!接着往我背后布针,耳边,大椎,小腿等等。大椎扎了火针,疼痛感完全不同。之后,是艾灸,崔师傅在我后腰架设装有四根木腿的艾灸烤架,再又拉下一个大大的喇叭状烟筒。我可以感受到腰部热热的,但没有焦灼感。崔师傅接下来的事情,手持点燃的雪茄大小的艾灸棒子,先在我的脖子,左脸烤,也是热热的,偶尔,会有烧灼感,这个时候我会说热,他马上调整距离。头部之后就是小腿部分。

半个小时之后,改仰躺,丁大夫过来布针,我这时只能紧紧闭眼,把自己想成一个针线包,爱扎多少是多少。接着的程序还是那样,烤架放在腹部不动,先烤脸后烤腿,汗水哗哗地流淌。我心中默念,忍着吧,解放啦!十点结束,站到颐灸堂前留影,发微信告诉父老乡亲。二哥马上用装修语言回应我,眉毛端正了,脸部在修饰,嘴巴还没有到位呢。

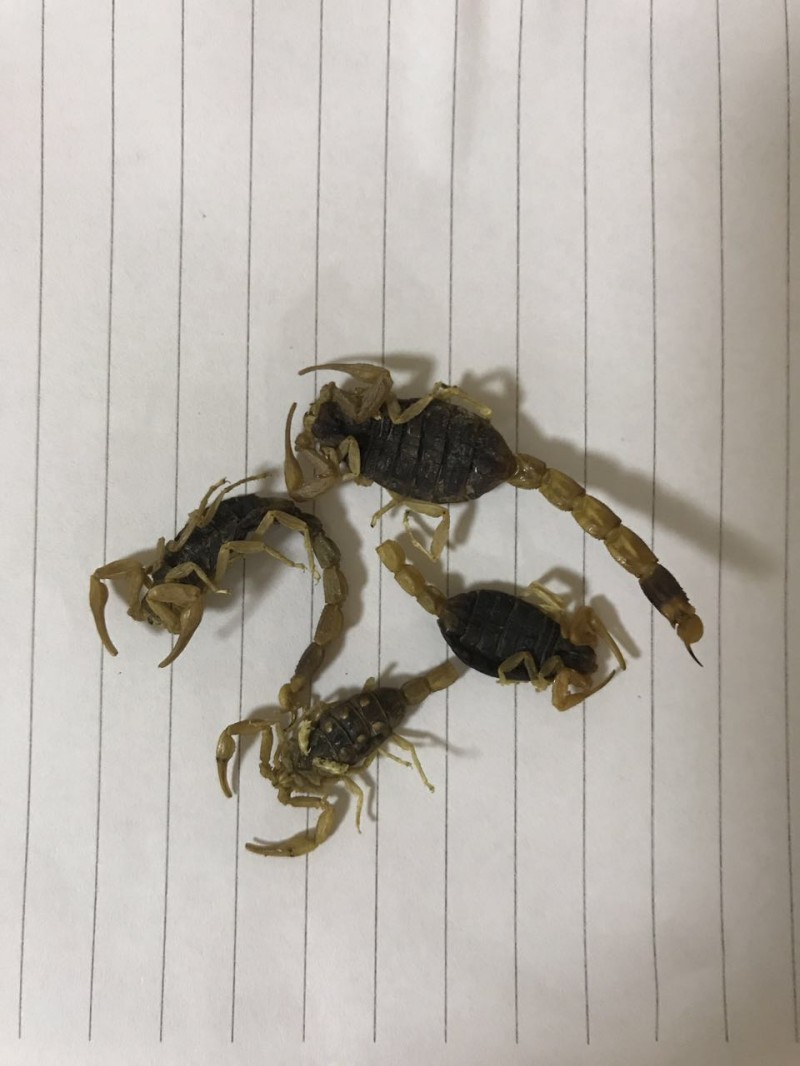

脸部中招十五天。我回忆一下,真是充满动人故事。病发开始,自己毫无知觉,和广州台的冯台喝茶,怎么会嘴巴漏水呢?第二天到机场接老婆,事态严重了,接着有了神经科主任和耳鼻喉科大夫的介入。三天的西医和激素推入,病情有所控制。两个西医大夫都叮嘱,病情稳定之后马上去找针灸,对付脸部中招之类,针灸最有效果。于是,丁大夫上场了,从血罐,火针到艾灸,改上手段就上手段。针灸同时,还吃湖南偏方,药物如何我不知道,只知道早晚服药,每次吃蝎子一只。

就在形势好转时候,老婆把常大夫从石家庄召唤过来。常大夫的拿手好戏就是拨筋,她的理论也简约明了,身体垃圾多了,堆积了,筋络板结,形成血脉不畅淤积,所以,需要疏通,需要排放。这个疏通和排放意味着异常疼痛!

扎针痛,拨筋痛,痛苦之中吃蝎子,还有做“耳烛”,备受煎熬了吧!一切的一切,都来之不易哟! |